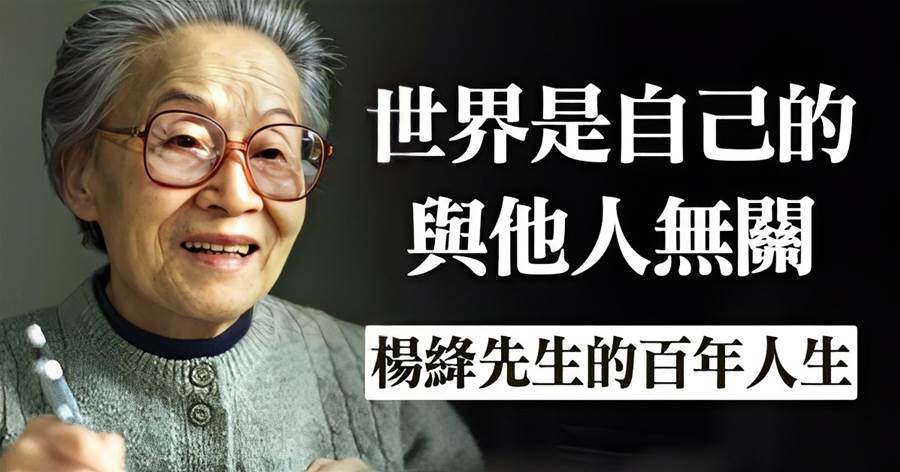

她是最賢的妻,最才的女。她能伴君走天涯,也能打造自己的一片天。

大家好,今天給你帶來的是梅子的《楊絳傳》。

北京出生,隨父不停搬遷

1911年7月17日,辛亥革命那年,楊絳出生于北京,父親為她取名楊季康,小名阿季。

兩個月大,就開始隨父不停搬遷。

小學曾就先后讀于北京女師大附屬小學和無錫大王廟小學,小時候的阿季快樂活潑,惹人憐愛。

12歲就讀上海教會學校啟明女校,三年后,阿季求知若渴的青蔥歲月在蘇州振華女中度過,她的文學積累基本在這里完成。

文章未完,點擊下一頁繼續

文章未完,點擊下一頁繼續

下一頁