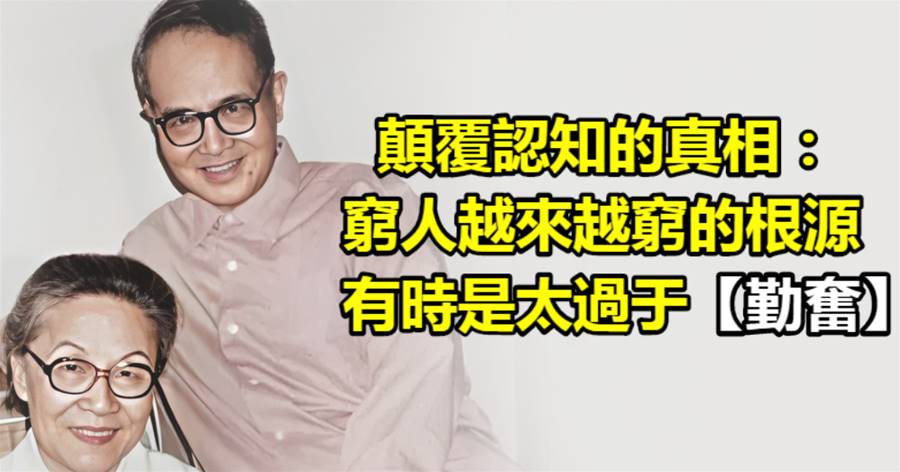

前段時間網上有一句很火的段子說:只要我努力上班,老板就能過上他想要的生活。

我想這就是大多數打工人內心最真實的想法,其中充滿著無奈與辛酸。

在中國這個制造業大國,越來越多的廠家需要勞動力。所以,我們隨處可見招聘信息,福利薪資待遇都很好,可是工作性質就沒那麼好了。

每天需要工作十幾個小時,只做單調、重復的工作。晚上下了班,洗漱完已是深夜,躺下就能睡著,接著,明天又是重復的一天。

這樣忙忙碌碌幾十年,依舊還是處于貧窮的邊緣。為什麼越忙反而越窮,我想大家心里多少有些答案了。

俗話說:「一個人能夠看多遠,那麼這個人就可以到多遠。

文章未完,點擊下一頁繼續

文章未完,點擊下一頁繼續

下一頁