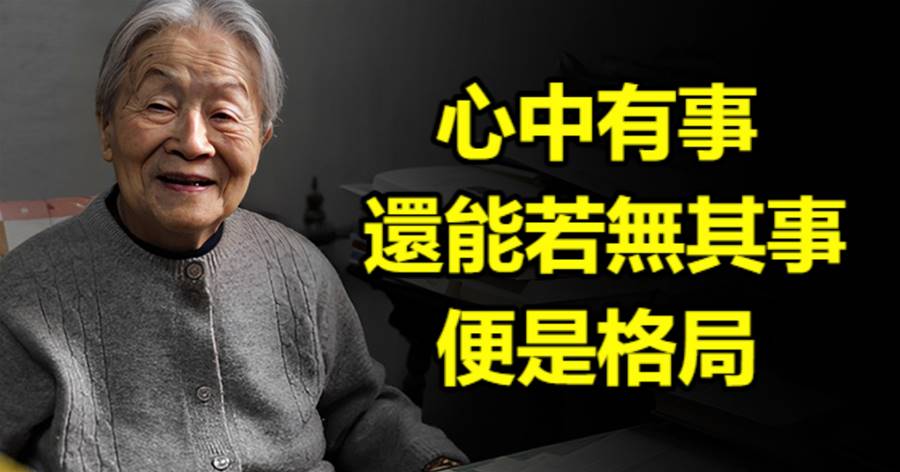

楊絳先生有言:「心中有事,還能若無其事,便是格局。心中有事,裝作若無其事,便是閱歷。世界上最愚蠢的行為,就是跟別人講理。永遠記住:位置不同,少言為貴,認知不同,不必爭辯,三觀不合,浪費口舌。」

先生的總結精辟,經歷過的人都默默贊許,難怪過來人會用「你還是太年輕」,來形容一個人處理事情的方式。

這兩天被一個老師的話震驚到了,她在對自己的學生講叛逆。

在這個老師眼里,哪有什麼叛逆期,只不過把自己的無知當叛逆,拿著父母的錢,到學校求學,卻把學到的知識,拿回家嘲笑父母。真諷刺!

是啊,孩子學知識,是為了明辨是非,懂得感恩;同時父母的養育,除了責任本身,應多些對孩子的尊重,TA首先是個人,才是孩子。

文章未完,點擊下一頁繼續

文章未完,點擊下一頁繼續

下一頁