生活中,我們是不是會遇到這樣的煩惱:

想考證書,朋友說年紀大了,考下來也沒用,不考了;

學習寫作,家人說累死累活還掙得少,不寫了;

想早起,朋友說工作已經很累了,休息好才能工作好……

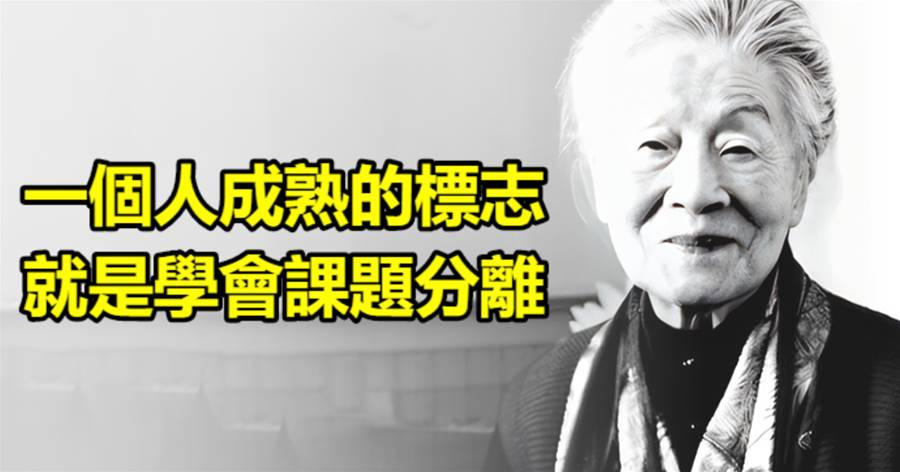

如果你也存在上述的問題,很可能是別人干涉了你的人生課題。

阿德勒認為,人類的一切煩惱都來自于不會課題分離。

只要學會課題分離,擁有被討厭的勇氣,人際關系就會發生巨大改變,人生更自由。

干涉別人的課題,是一場災難

魯迅與林語堂相差14歲,兩人曾有過一段亦師亦友的關系。

1925年,林語堂回到北大。

在與蔡元培私交甚好的情況下,他依然加入了魯迅主辦的《語絲》,與魯迅站在一起成為戰友。

1932年9月16日,林語堂主辦的《論語》半月刊面世了,就邀請魯迅寫文章。

文章未完,點擊下一頁繼續

文章未完,點擊下一頁繼續

下一頁