讀書,讓人生更美好。

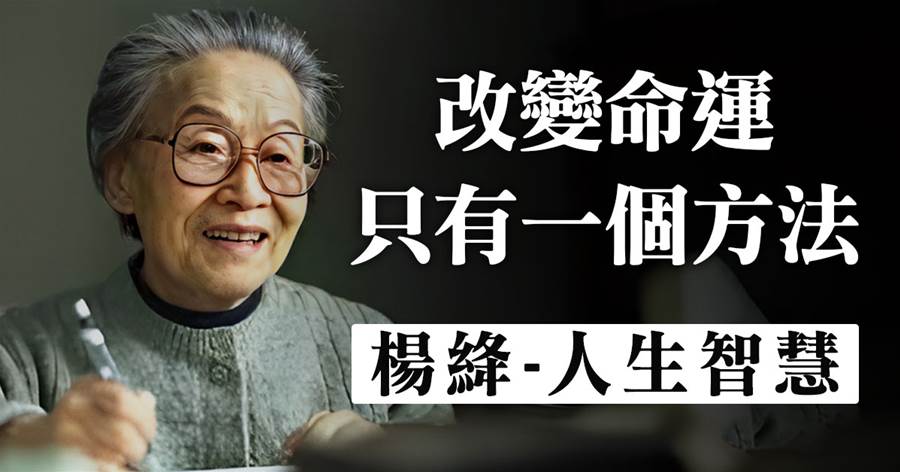

提到楊絳先生的時候,很多人首先會想到,她是錢鍾書的妻子。

但實際上,楊絳遠比錢鍾書成名要早,她的戲劇被搬上大熒幕的時候,錢鍾書尚且沒有開始寫那部被眾人熟知的《圍城》。

所以那時候,很多人都會說,錢鍾書是楊絳的丈夫。

楊絳先生,是僅有的幾位「女先生」,在文壇上的地位不容小覷。

她的作品影響了越來越多的人,可真正影響我們的,何止是作品呢。

僅僅只是楊絳先生本人,就足夠我們敬佩和學習了。

1997年早春和1998年歲末,楊絳先生的女兒錢媛和丈夫錢鍾書相繼去世,這對于一個當時已經87歲的老人來說,無疑是致命的打/擊。

文章未完,點擊下一頁繼續

文章未完,點擊下一頁繼續

下一頁