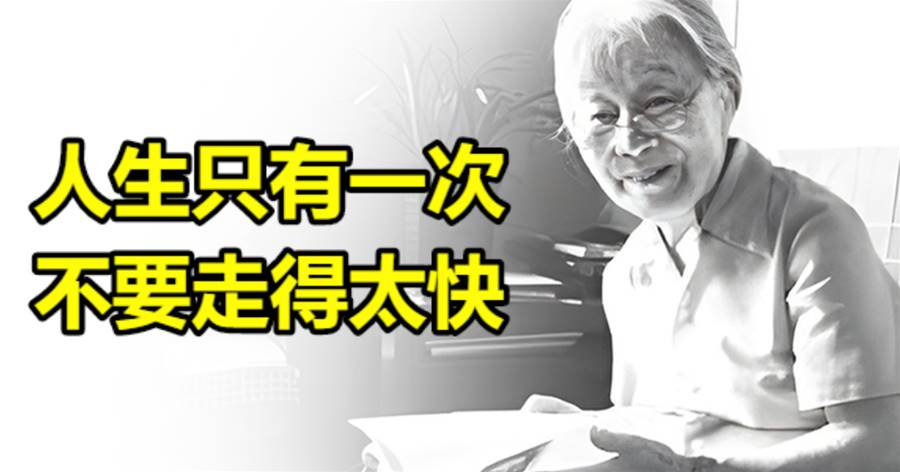

每個人的生命都只有一次,無法重來。古語有云,不忘初心,方得始終,無論在我們人生中任何一個階段,如果我們始終能夠做到不忘初心,那麼我們一定不會離真正的大道太遠。

很多時候,我們在忙碌的工作和生活中,漸漸的迷失掉了自己,來不及欣賞沿途的風景。看似我們得到了我們想要得到的事物,其實我們失去的,遠比這要多得多,而且還重要得多。

所以人生且行且珍惜,不要走的太快,沉下心來感受當下的每一天,每一刻,這便是人生最好的狀態。

首先我們就要做到樂觀、積極,因為人生難免都會遇到一些挫折和困難。一個人如何去面對它,體現的是一個人逆商的大小。

文章未完,點擊下一頁繼續

文章未完,點擊下一頁繼續

下一頁