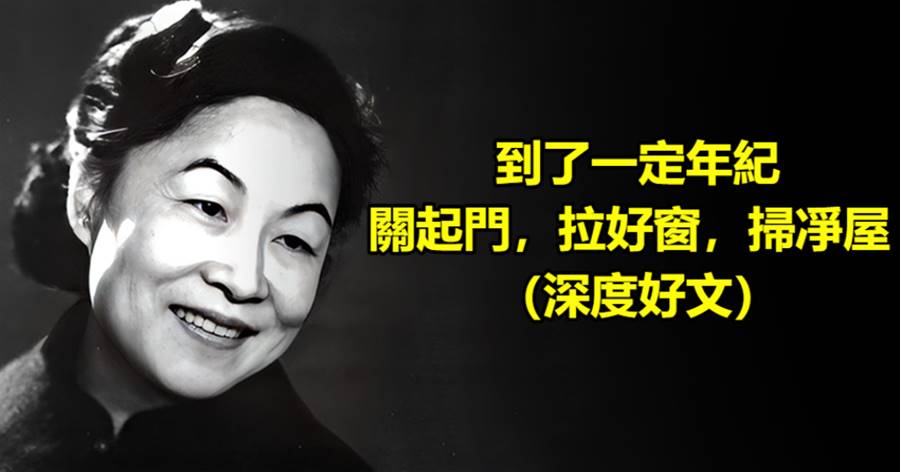

楊絳在《我們仨》中寫道:

「生活里一半是柴米油鹽,一半是星辰大海。想調成什麼味,都靠自己。」

她的一生跌宕起伏,顛沛流離,經歷了無數痛苦和紛擾,但她卻在這無常中,用內心的淡定和從容,將自己生活過得綿柔深長。

到了一定年紀,才漸漸明白每個人的生活,難免遇到各種不順,但決定一個人狀態的,是自己的心境。

佛經云:「物隨心轉,境由心造,煩惱皆由心生。」

一切煩惱,其實都來自自己的內心。

心中充滿悲觀消極,生活也會黯淡無光。

只有守好自己的內心,關起門,拉好窗,掃凈屋,與外界的繁雜隔絕,才能感受真正的幸福。

關起門

英國首相勞合·喬治曾說:「當你關起身后的門,你就把過去留在了后面,然后可以重新開始。

文章未完,點擊下一頁繼續

文章未完,點擊下一頁繼續

下一頁