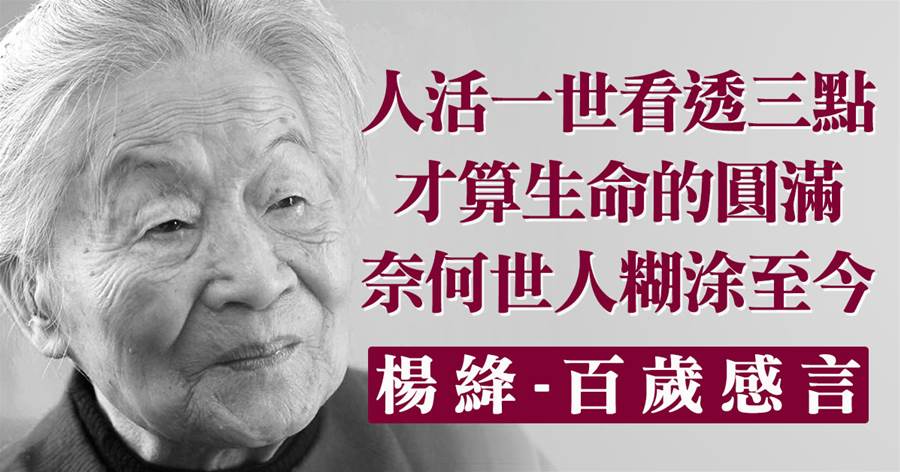

楊絳先生說:「人間不會有單純的快樂,快樂總夾雜著煩惱和憂慮,人間也沒有永遠。」

世道紛紛擾擾,世人匆匆忙忙。

也許彈指一揮間,我們的人生就已經過了大半了。在時光面前,我們的這一生,就跟沒有活過一樣。

我們不妨思考一個問題,如何才能更好地活好這一生呢?

儒家的孔子認為,修身齊家治國平天下,這是你我對于個人和社會責任的追求。

道家的老子認為,人這一生,要以「出世」的態度去生活,懂得修身養性才是正道。

道家的莊子認為,人活著,就該逍遙于天地之間,不要受到世俗的束縛,盡心地活一場,那我們的人生就圓滿了。

當然,佛家的佛陀認為,人生的意義,就在于渡盡此生的劫難,不再有世俗的欲望

文章未完,點擊下一頁繼續

文章未完,點擊下一頁繼續

下一頁